月別アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

カテゴリ一覧

- 未分類 (115)

みなさん、こんにちは!田川の健心整骨院 院長の坂元です(*^▽^*)

まだ【梅雨☂明け】しませんね~(>_<)!いや~、今年の梅雨☂は、5月の終わりからですので、かなり長い梅雨☂になっています。

しかも今年も、九州・その他各地で線状降水帯による被害が報道されておりましたが、皆さんの地域ではどうだったでしょうか?

なんとなく私の感覚ですが、毎年梅雨☂明けの前には、災害級の雨☂が降っているような気がします(>_<)

ですがそんな梅雨☂も、もう終わりを迎えると思いますので、もう少し辛抱してギンギンに暑い夏🌻を存分に楽しみましょう!(^^)!

海🏖や山🏔でキャンプ⛺・家族で旅行・スタッフや友人とBBQ🍗なんか良いですね( ◠‿◠ )

もしかすると、真夏日を超える猛暑日🌞が連日するかも知れません。水分・塩分捕球をしっかりして、暑い夏🌞を乗り切りましょう!!

さて、今回の私のブログは【慢性的なつら~い【肩の痛み】に悩むあなた!必見です!!】というテーマでご紹介します。

「慢性的な肩の痛み」は日本国民の代表的な悩みであり、「特に女性」に多く、少しでもその悩みの解決の糸口となれば良いなあと思ってお伝えします。

「慢性的な肩の痛み」がございましたら、一人で抱え込まずにいつでも健心整骨院へお越しください!!

優し~い、優し~い、そして時には厳し~いスタッフがお待ちしておりますのでご安心くださいヽ(^o^)丿

肩こりについて(Part4)

身体のつらい症状として、日本人の特に女性に多い肩や首のこりを解消するには、日頃の姿勢の改善や運動・体操がおすすめです。

今回はそんな肩や首のこりの原因や解消法についてまとめてみました。

まずは「肩こり」が起きる原因は何なの?

私たちの身体にある数多の関節のうち、唯一、骨がぶら下がっている構造をしている「肩の関節」。

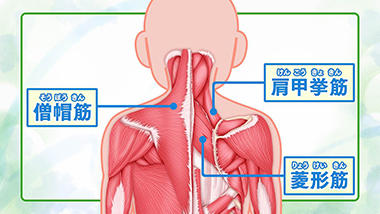

その「肩の関節」にある私たちの腕は、肩関節の周りにある多くの筋肉、特に僧帽筋や肩甲挙筋、菱形筋、といった筋肉によって「吊り下げられて」います。

これらの筋肉には、地球上で住むがゆえに常に重力が働き、腕の重みで常に大きな負担がかかっているため、「肩こり」が起きやすいのです。

五十肩とは?

「五十肩」は40~50代で最も多く、私の臨床の経験では特に女性に多く発症します。現在の医学をもってしても、はっきりとした原因はわかっていませんが、

元々肩こりがある方が、加齢によって肩周辺の組織がもろくなり始めることなどが1つの要因として挙げられます。

「五十肩」の特徴としては、

夜間痛があり寝返りするたびに痛みで目が覚める

棚の物を取ろうとしたり洗濯物を干そうとしても、肩や腕が痛んで腕が上がらない

衣服の脱ぎ着ができない

髪を洗うのが痛くてつらい

などの症状があげられます。

五十肩の症状の経緯(急性期~慢性期)

「五十肩」は【急性期】【慢性期】【回復期】と経過に伴い、症状が変わっていきます。症状の軽減や早期回復、悪化の予防のためには、

経過に合わせて肩の安静と運動療法を適切に使い分けることが大切です。

また、しっかりと治療をしないと、痛みが取れても肩の可動域が戻らないといった結果を招きかねないので注意しましょう!

急性期(発症から2週間程度)

痛みが一番強い時期ではありますが、無理をすればまだ肩を動かせる。

慢性期(6か月程度)

痛みは多少軽減するが、逆に肩が動かしにくくなる。

回復期(1年程度)

徐々に痛みが解消していき、次第に肩を動かしやすくなる。

※しっかりと治療しないと、痛みがずるずると数年かかる場合や、症状が残ることもあります。

長引く五十肩は、「新生血管」が原因かも!?

「五十肩」は、治療しなくても自然に治るよって言う人もいますが、必ずしも自然に治るとは限りません。実は、「なかなか治らないタイプの「五十肩」」もあります。

「五十肩」が長引く原因はいくつかありますが、最近、注目されている原因の一つとして、TVでも放送されたことがありましたが、

肩に「新生血管(正常な血管から枝分かれして出来る新しい血管)」ができることが挙げられます。

新生血管が作られてしまうと、肩の痛みが長引くことがあります。新生血管が「五十肩」を長引かせる原因については、まだ完全には解明されていませんが、主に2つの原因が可能性として考えられています。

1つは、「新生血管から炎症物質が漏れ出ている!?」ということです。新生血管は、正常な血管と比べてもろいため、血液がもれやすく血液中に「白血球」が浮遊します。その白血球は、

炎症を引き起こす細胞なので、新生血管から白血球がもれ出すと、その箇所に炎症が起こり、痛みを引き起こします。

2つ目は、「新生血管に沿って神経も増える」ということです。新生血管ができると、血管に沿って神経も伸びてきます。その神経が脳に痛み信号を余計に送ってしまいます。

なで肩の人は要注意「胸郭出口症候群」

「胸郭出口症候群」は女性に多く、特になで肩は、肩こりを起こしやすい要因の1つです。なで肩の人は、ショルダーバッグがずり落ちやすい・首が長く見えるといった特徴があります。

そんな「なで肩の人」で、

昔からがんこな肩こりや腕の重だるさがある

腕を挙げたときに腕から手指のしびれや脱力感を感じる

という場合には、「胸郭出口症候群」の可能性があります。

神経や血管が引っ張られることで、腕の重だるさや、ひじから手指にかけて小指側に痛みやしびれなど、さまざまな症状を感じることがあります。

胸郭出口症候群が進行すると、神経の障害によって、握力が低下して荷物を落としてしまったり、手が麻痺(まひ)して細かい作業がしにくくなったりすることがあります。

肩こりと首こりは別!?原因は首の奥の筋肉!

首のこりを引き起こす筋肉もあります。

その代表的な筋肉が、頭蓋骨と首の骨をつないでいる「後頭下筋群(こうとうかきんぐん)」と言われるものです。

後頭下筋群による首こりの症状には

とにかく一番は頭痛!!(片頭痛含む)

首の後ろの上の部分の張りや痛み

首の回旋・上下運動がつらい

などがあります。

肩こり・肩の痛みを起こす「変形性肩関節症」

「変形性肩関節症」は、骨や軟骨の異常によって起こる病気です。

一次性・二次性の変形性肩関節症があり、一次性の変形性肩関節症は、下肢の関節(膝関節や股関節)に比べて、あまり多くはありません。

二次性の変形性肩関節症は、腱板断裂、上腕骨頭壊死(特にステロイドやアルコールを大量に服用している例が多くみられる)、

関節リウマチ、上腕骨近位端骨折などが誘因となって発症しているケースがあります。

特に腱板断裂に伴う腱板断裂性関節症は、現在の高齢化社会の進行に伴い、その頻度も年々増加しています。

変形性肩関節症の治療

まず始めに、運動療法を行います。

保存療法でも痛みが治まらない場合や、夜間に痛くて眠れないような場合には、手術の検討が必要になることもあります。

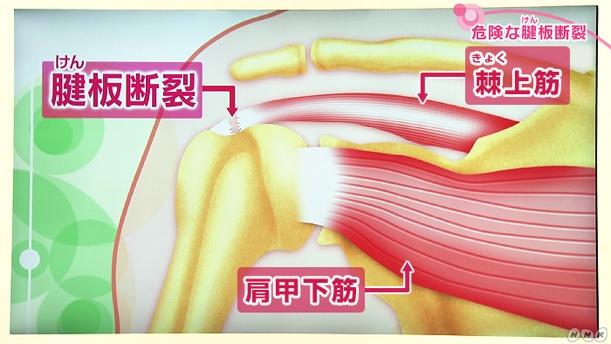

肩が挙がらない・上腕が痛い!「腱板断裂」とは?

60代以上の人で、肩から上腕部にかけて痛みを感じたら、「五十肩」の他に「腱板断裂」を疑います。

肩関節は、骨の周りが、複数の筋肉に囲まれています。筋肉と骨は腱(けん)によってつながっており、その腱が板状に見えることから腱板と呼ばれています。

この腱板が加齢などに伴ってもろくなり、切れてしまうのが腱板断裂です。

腱板断裂になると、「肩が痛い」「肩が動かしにくい」などの症状が起こりやすくなります。

肩の腱板が切れてしまうのが腱板断裂ですが、周りに付いている他の筋肉が補助筋として働き、ある程度は動かせます。

腱板断裂の治療

主に運動療法が行われます。

運動療法では、体操を行うことで腱板断裂の痛みによって緊張している筋肉をほぐすことができます。(※肩を動かしていないのに痛んだり、肩に熱感があったりしたら体操は行わないでください。)

手術が必要な症状以外の一般的な慢性の肩こりは、【身体を温める=冷やさない】・【適度なストレッチや運動を心掛ける】・【ストレスを溜めない=発散する方法を持つ】で

大抵の症状は改善へと向かいます。筋肉が柔らかく、滑走性が良くなれば痛みを感じることが圧倒的に減るのです。

健心整骨院では、症状が改善へと向かう方法をみなさんにお伝えしていますので、「慢性的な肩の痛み」がございましたら、一人で抱え込まずにいつでも健心整骨院へお越しください!!

そして皆さんも自分の肩を労わって、1日のうち少しでも良いので時間を作って、そして継続してやってみてください!!お待ちしております( ◠‿◠ )

〇温活エクササイズ キュアフィット動画

https://www.youtube.com/watch?v=e0qiiRujCkM&t=33s

健心整骨院|福岡県田川市の整骨院 (kenshin-seikotsuin.jp)

#キュアフィット#温活#EMS#冷え性#低体温#生理痛#不妊#不眠#便秘#頭痛#田川#健心

#ダイエット#筋トレ#代謝アップ#ヒゲ脱毛#骨盤ダイエット#骨盤矯正#姿勢矯正#交通事故治療#脱毛#

メンズ脱毛#メンズクリア#マッサージ#肩こり#学割U24#整体#リンパ#痩身#ストレッチ#マタニティ

皆さんこんにちわ!久次です。

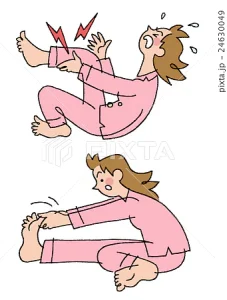

今回は、自分も最近寝起きの時に発症した、ふくらはぎがつっての激痛・・・

「こむらがえり」について少し。(*_*)

◯こむら返りとは

-

ふくらはぎなどの筋肉が急につって、激痛が走る状態です。

-

寝ているときや運動中に起こりやすく、高齢者・女性・妊娠中の人に多いです。

-

明らかな原因は不明であることも多いですが、他の病気が関係することもあります。

〇こむら返りになった時の対処法

こむら返りが起きたときの痛みを和らげる方法としては、

まずはけいれんを起こしている筋肉を伸ばしましょう。

ふくらはぎでこむら返りが生じた場合は、床に膝を伸ばして座り、

足先を手でつかんで手前に引き寄せ、ふくらはぎの筋肉を伸ばします。

また、痛みが収まってきたら、こむら返りが生じた筋肉を優しくマッサージしましょう。

さらに、こむら返りは温めることで痛みが和らぐ場合があります。

蒸しタオルやお湯などを使い、こむら返りが生じた患部を温めてみましょう。

ストレッチ、マッサージ、適切な水分補給、((+_+))

冷湿布や温湿布の使用などのセルフケアを行うことで症状を緩和することができます。

〇治療法と予防法

ふくらはぎの筋肉を伸ばしたり、湿布や痛み止めを使ったりすることができます。

脱水状態にならないように水分をこまめに摂ったり、ビタミンやミネラルを適切に摂ったり、

暴飲暴食を控えたり、適度な運動やストレッチを行ったりすることが予防に効果的です。(>_<)

〇どんな人がなりやすいか

こむら返りは高齢者や女性に多いと言われています。また、妊娠中に起きやすいとも言われています。

運動中や運動後などでは、若い人でもしばしば起こります。(#^.^#)

〇こむら返りの原因は

こむら返りの原因は様々です。一般的な原因としては、筋肉への血流の減少、((+_+))

筋肉の損傷、極端な暑さまたは寒さでの運動、激しい身体活動、同じ筋肉を酷使する、

ストレッチをしないで運動する、脊髄の神経の圧迫、血液中のカルシウム、

カリウムまたはナトリウムの欠乏、脱水などがあります。

危険因子には年齢(リスクは年齢とともに増加します)、

アスリート、肥満・太りすぎ、喫煙、利尿薬などカリウム濃度の低下を引き起こす薬、

妊娠などがあります。

〇どうすれば予防出来るか

こむら返りの予防には、運動の前後にウォーミングアップ、

同じ筋肉を使いすぎないようにする、極端な気象条件での運動は避けてください。

たくさん水を飲む、電解質を含む飲料(スポーツ飲料等)を飲む、

動かないことによるけいれんを防ぐために動き回ってください。

また、ビタミンやミネラルを適切に摂取すること、

暴飲暴食を控えること、普段から適度な運動やストレッチを行うことなどが挙げられます。

これから、暑さがこたえる猛暑の季節になりますが、皆さん、水分を十分に取り

熱中症に気を付けてこの夏を乗り切りましょう!!(^^)!

こんにちは!!健心整骨院の緒方です(≧▽≦)

前回のアベ先生のブログで肩回しなど紹介していましたが、僕のブログでは、

「一体どのくらい動けば正常なの??」という事を紹介したいと思います!!

●身体の関節が柔らかいと??

アスリートなどの運動をしている方ではケガの予防になりますし、

一般の方々でも・肩凝り・腰痛・股関節痛などなど様々な痛みの予防にもなります。

みなさん、年々歳をとるにつれて「昔に比べてカラダが硬くなったね」と言っているのをよく耳にします(笑)

僕も同じです!(笑)

しかし、しっかりとやれば柔らかくなります!!それは僕もわかっています!!(笑)

関節の可動域を広げる練習は地味ですが、毎日継続することが結果に繋がります!!

僕と一緒に全てを年齢のせいと諦めないで、ほんの少しでも自分の身体と向き合ってみましょう!!

◯身体の関節の可動域◯

・肩関節

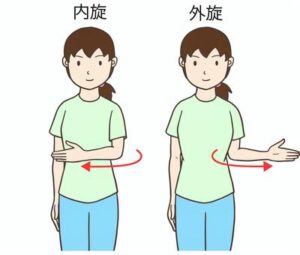

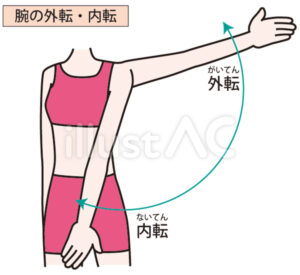

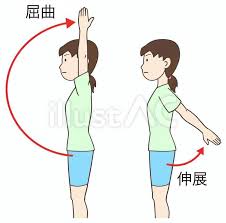

肩関節の動きには、「外旋・内旋」「外転・内転」「屈曲・伸展(前方挙上・後方挙上)」があります。

肩関節は「球関節」と言って身体の関節の中で最も可動域が広いとされています!!

逆に言えば、一番可動域の制限が出やすい関節です。

(ここでの平均値は10歳以上80歳未満の平均です。)

「外旋・内旋」

外旋:平均60° 内旋:平均80°

「外転・内転」

外転:平均180° 内転:平均75°

「屈曲・伸展」

屈曲(前方挙上):平均180° 伸展(後方挙上):平均60°

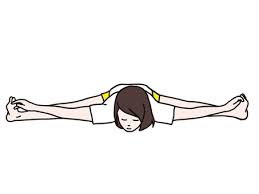

・股関節

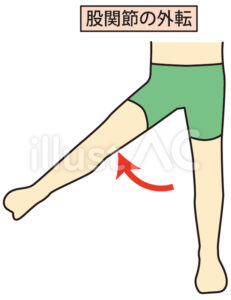

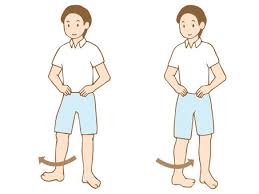

股関節は「屈曲・伸展」「外転・内転」「外旋・内旋」の動きがあります。

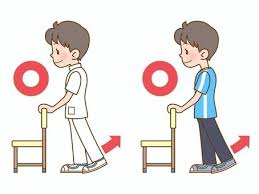

「屈曲・伸展」

屈曲:平均120°

屈曲:平均120°

股関節の伸展

伸展:平均30°

「外転・内転」

外転:平均45°

内転:平均30°

「外旋・内旋」

外旋:平均45°

内旋:平均45°

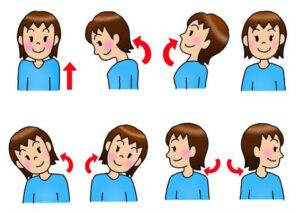

・頚部

頚部は「屈曲・伸展」「側屈」「回旋」の動きがあります。

屈曲:平均45°

伸展:平均45°

側屈:平均45°

回旋:平均60°

その他にも身体には様々な関節があります。

自分の身体が「硬いな」と思う方は色んな関節の可動域を調べてみて、

今の自分の可動域はどうなんだろうと??

考えてみる事が大切です!!

ストレッチなどは決して長い時間やることは必要ありません!!

ですが毎日欠かさずやることがとてもとても大切です!!

ストレッチを生活の一部として習慣にしましょう!!

習慣にするポイントは「設定を低くすることです」

最初からいっぱい頑張ろうとすると挫折してしまいます。

簡単なことでいいんです!!

簡単な事でも毎日やれば習慣になります!!

少しずつ一緒に頑張っていきましょう!!

一緒に床に「べったり開脚」を目指しましょう!!(笑)!!

この開脚はずっと僕の目標ですが、まだまだ先は長いです💦(笑)

30代の目標として頑張ります!!

ではまた次回のブログで…………👋👋

(私、緒方は10月にある「行橋~別府100キロウォーク」に参加致します。

現在練習中で田川市郡などいろいろ歩いていますので、

見かけたら応援をよろしくお願いします!!(笑)

力になりますので(●^o^●))

こんにちは健心整骨院の阿部です( `ー´)ノ

今年は梅雨入りが早くて、各地で災害級の雨が降っていますね💦

田川では、6月後半から7月の前半にかけて天気があれるイメージですが

台風対策など、事前準備をしっかりやっていきましょう❢

今回の阿部ブログは前回の続きになります。

当院での治療法や誰でもできるストレッチ法などを紹介します♪

健心式矯正法(骨盤・股関節・背骨の歪み・ズレについて)

マッサージなどの手技療法では治りにくい症状に対して矯正法を行います。

人間の体は、骨盤・股関節・背骨が土台となっています。

この骨盤・股関節・背骨が歪み、ズレが起こることによって、肩凝り・首凝りまた腰痛など

様々な症状を引き起こしていくのです。

歪みやズレといった言葉ではピンとこない方もいらっしゃるかもしれません。

では日常生活の何気ない姿勢やクセを想像してみてください、足を組んだり、椅子に浅く座ったり、横座りなど

どれも良い姿勢とは言えないですね。

この姿勢が、骨盤・股関節・背骨の歪み・ズレになっていくのです。

日頃、自分自身が何気なくとっている姿勢を見直していきましょうね(; ・`д・´)

毎日5分間ストレッチ(これホント大事です)

『ストレッチして下さいね❢』と言っても、実際に行ってくれる患者様は何人いると思いますか?💦

何かに言い訳をつけて、やらない方がほとんどです。

時間が無い、忘れてた、などなど”(-“”-)”

ですが、しっかりやってくださっている患者様は、ちゃんと効果が出て症状が改善しています。

自分は『毎日ストレッチして下さいね❢ちゃんと治療に来られた際、確認しますから❢』と言います(。-`ω-)

やっていなければ、雷⚡が落ちます♪

当院で治療する時間は、1日を通してほんのわずかな時間ですよね。

毎日5分、自宅でストレッチを行ったら、1か月で約150分もストレッチを行ったことになります。

150分ストレッチをすることってかなり大変ですよね。

でも毎日5分ならできそうじゃないですか⁈

毎日の積み重ねがどれだけ大切か分かって頂けたでしょうか(・・?

では、誰でも簡単に行える、当院のストレッチをご紹介します❢

モデルは当院イケメン枠の久次先生ですΣ(・ω・ノ)ノ!

①肩回し

両手を肩にあてて、ゆっくり大きく、肩甲骨が動いていることをイメージします。

速く回すと動きが小さくなって、意味が無いのでゆっくり大きく肘で円を描くように回します。

10回×3セット

②首のストレッチ

頭を倒した側の手で、逆の側頭部に手を当て、首にテンションをかけます。

ゆっくり痛気持ちい程度の強さで構いません。

片方30秒ずつ

③猫背にも効くストレッチ

スタートは、頭の上で両手を合わせた姿勢。

ゆっくり息を吐き、胸を張りながら、両手をゆっくり外に向けて下ろします。

このとき、肩甲骨が動くのを意識します。

5回

④胸(小胸筋)のストレッチ

後ろに手を組んで、胸を張り、持ちあがるところまで腕を上がる。

手を後ろで組む動作は、小胸筋に作用します。

小胸筋が硬くなると両肩が胸より前に出た『巻き肩』になり、猫背になります。

5秒間静止×5回

⑤首ほぐし

耳の真下あたりから鎖骨に向かって斜めに伸びている(胸鎖乳突筋)を

上から下へ4カ所ほどつまんでいきます。

※首の筋肉を柔らかに、背中が丸まるのを防ぐ❢

胸鎖乳突筋が硬くなると、首が前に引っ張られて、スマホ首(ストレートネック)に。

首の筋肉が硬いと、背中全体にも及び、腰椎のねじれにも影響します。

※ストレッチは毎日の積み重ねが一番大事です❢

こんにちは!田川の健心整骨院 院長の坂元です(*^▽^*)

連続で投稿になります今回の私のブログですが、【そんなに多いの!?男性860万人、女性1670万人、50歳以上の実に2人に1人が変形性ひざ関節症と推計!!】というテーマでご紹介します。

「変形性ひざ関節症」は高齢者「特に高齢者の女性」に本当に多く、少しでも痛みに悩んでおられる方への支えとなれれば良いなあと思ってお伝えします。

ひざの不調や痛み・悩みがございましたら、一人で抱え込まずにいつでも健心整骨院へお越しください!!

優し~い、優し~い、そして時には厳し~いスタッフがお待ちしておりますのでご安心くださいヽ(^o^)丿

膝関節の痛み

変形性ひざ関節症とは

ひざの痛みにはいろいろな原因がありますが、中高年のひざの痛みで特に女性に多いのは、

O脚でひざ関節の軟骨がすり減って起こる「変形性ひざ関節症」です。

いったいどのくらいの人が、この「変形性ひざ関節症」に悩まされているのか?日本では予備群も含めると、

おそらく男性860万人、女性1670万人、50歳以上のじつに2人に1人が変形性ひざ関節症と推計されるそうです。

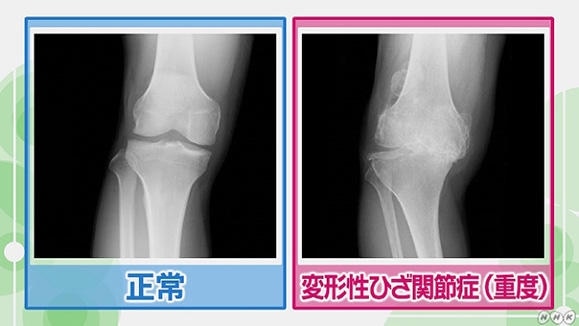

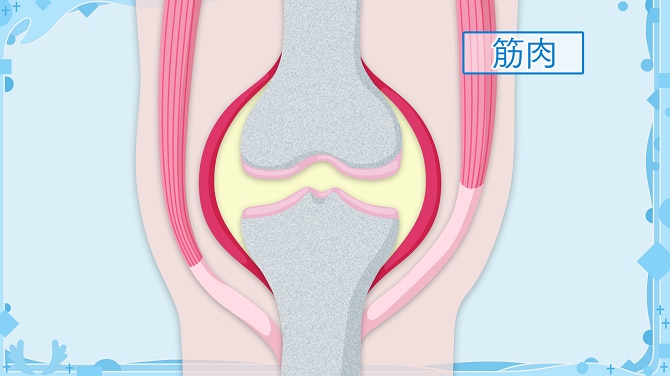

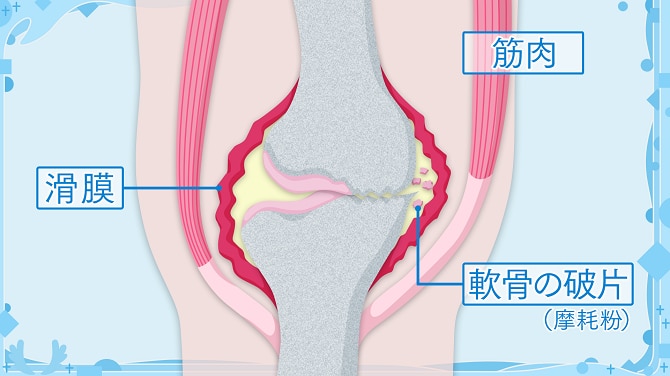

そもそも健康な人のひざは、大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)の間に十分な厚みの軟骨と半月板があり、

これらがクッションとなってひざにかかる様々な動きに対して衝撃を吸収しています。変形性ひざ関節症になると、

クッションの役割を果たしている軟骨がすり減ることや、半月板の機能の衰えにより、関節に炎症が生じて痛むようになります。

進行したの変形性ひざ関節症では、上の写真のように関節軟骨がなくなり骨と骨が直接接触してしまいます。

一般的にテレビや病院、色々な雑誌でもそうなんですが、関節軟骨がなくなり骨と骨が直接接触するから強い痛みを感じる、

という事を当然のように言われ、皆さんもそう思われている方も多いと思います。ですが、決してそうではないという事です。

「変形性ひざ関節症」≠「痛み」なのです。変形が重度な方でも痛みがない人もいれば、それほど変形はないのに痛みが激しい人もおられます。

骨と骨が直接接触しても、骨にはほとんど痛みを拾う神経はありません。その代わり、膝の周りには色々な組織があり、

筋・筋膜、腱、半月板、靱帯、滑膜、膝蓋下脂肪体などが痛みを拾います。関節軟骨がなくなり骨と骨が直接接触し

O脚になることで、正常な関節運動が出来なくなり負担がかかってしまいます。そこで、先ほど挙げた色々な組織が痛みを拾ってしまうということです。

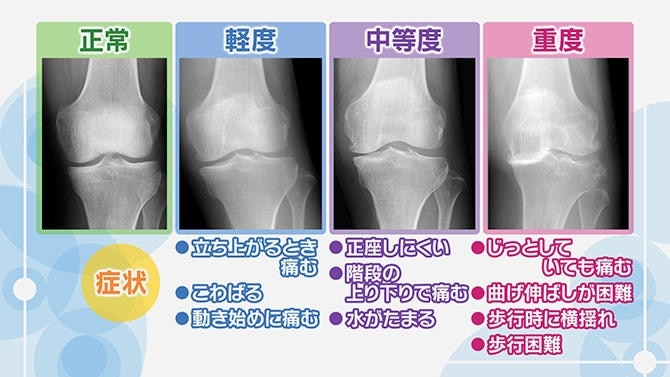

あなたのひざはどの段階?変形性ひざ関節症の進行度と症状

変形性ひざ関節症は進行度によって症状が変化します。

上の写真はひざのレントゲンの写真ですが、「軽度」では、骨と骨のすき間が少し狭くなり軟骨が減っているのがわかります。軽度の場合は、

「立ち上がるときに痛む」、「ひざがこわばる」、「動き始めに痛む」などの症状が現れます。

「中等度」では、関節軟骨や半月板がすり減り、骨と骨のすき間がさらに狭くなり、ひざを完全には曲げられず「正座しにくい」、

「階段の上り下りでひざが痛む(特に下り)」、「ひざに水がたまる」などの症状が現れます。

「重度」になると、軟骨や半月板がほとんどなくなり、骨がむき出しになり、ひざ関節の変形が進み、痛みが強くなります。

この頃には「じっとしていても痛む」、「ひざの曲げ伸ばしが難しい」、「歩くときにひざが横揺れする」、「歩行困難」などの症状が現れます。

ひざの痛みがあって一度も検査を受けたことがない人、もしくは少しでも違和感がある人は、健心整骨院を受診することをお勧めします。

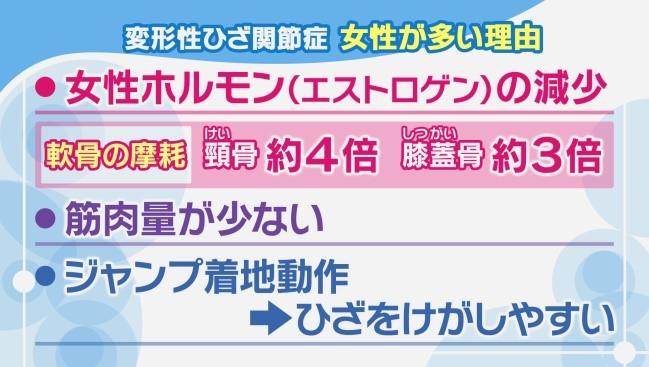

変形性ひざ関節症 女性に多い理由

変形性ひざ関節症になりやすい人は、「家族が変形性ひざ関節症の人」、「高齢者」、「肥満体型の人」などが挙げられますが、

それ以外にも注意が必要な人、それは「女性」です。

変形性ひざ関節症の罹患者数をみても、男性860万人、女性1670万人と推定されていて、女性は男性の実に2倍近くいることがわかっています。

膝の痛みで当院に来院される方も、ほとんどが女性です。

その原因は、「女性ホルモンの減少」にあると言われています。それは骨・軟骨・筋肉が健康に保たれるには、女性ホルモンの一種

「エストロゲン」が関係していると考えられているからです。

そのため、エストロゲンの分泌量が急激に減る閉経後は、変形性ひざ関節症になりやすくなると言えます。50歳以上の女性は同年代の男性と比べて、

すねの骨「脛(けい)骨」で約4倍、ひざのお皿「膝蓋(しつがい)骨」で3倍のスピードで軟骨が摩耗するという報告があるそうです。

女性に多い理由はそれだけではなく、「筋肉量」とも関係があるそうです。女性はそもそも男性と比べて、ひざのクッションとなる筋肉量が少なく、

体脂肪率が高いことが挙げられます。さらに、ジャンプ着地動作において、女性は、「ひざが内側に入るようになりがち」です。

これは、変形性ひざ関節症の原因となるひざのケガをしやすいことも関係していると考えられています。

痛みを運動で治す

変形性ひざ関節症になると、ひざが痛いために「動きたくない」とついついじっと安静にしてしまいがちです。

ですがそのまま動かずに運動不足になると、ひざを支える筋力の低下や体重増加を招き、

ひざへの負担が増加してますます痛みが悪化するという悪循環に陥ってしまいます。この悪循環を断ち切る第一歩が「痛くても動く」です。

痛みに対する恐怖や不安があると思いますので、最初は自宅でできる簡単な運動でも構いません。軽く体を動かすことで、筋力アップや減量ができると、

ひざの負担が軽減するとともに、痛みが改善され、さらに歩きやすくなるという好循環が生まれます。毎日少しずつ、「継続は力なり!!」です。

変形性ひざ関節症の治療方針

どの病気でもそうなんですが、変形性ひざ関節症の治療も大切なことは、まず「病気を知ること」です。その上で適切かつ必要な運動療法を行います。

肥満のある人は減量するというのが、これから先の長い人生を過ごすにあたっては基本になります。この基本の治療法は、軽度から進行した人までの

全ての人に共通してすすめられる治療になります。運動療法で改善しない場合や痛みが強くて運動療法が行えない場合でも、薬や装具の助けを借りながら

運動療法を根気よく続けることが重要です。運動による痛みの改善効果は高く、痛み止めの薬と同じくらいの効果があることがわかっています。

変形性ひざ関節症には、具体的に関節の可動域を広げるストレッチや運動、下半身を中心とした筋トレ、そして、ウォーキングやプールでの水中ウォーキング、

自転車などの有酸素運動がおすすめです。しかし、ひざが腫れて水が溜まっている場合や熱をもっている場合は、運動を中断して少し様子をみてください。

筋力アップが旅行への第一歩

変形性ひざ関節症は、ひざ関節を守る筋肉の衰えからひざの軟骨への負担が増し、すり減った軟骨の破片・摩耗粉が滑膜を刺激して、

炎症を起こすことが主な痛みの原因となっています。そこで、ひざの負担を減らすためにはまず筋肉を鍛える事、そして減量してひざへの荷重を減らすことが重要です。

とはいえ、この事を患者様に説明すると、「筋肉を鍛えるってきつい、毎日続かない、時間がない、どうせ先は短いからそんなに頑張らなくても注射や薬で何とか・・・」などなど

なんとも前向きではない言葉を発せられます。お気持ちは分かります。「どれだけ頑張れば良くなるのか?未来が見えない中で、こんなことしてもいつ良くなるのか?」ってね。

私たち健心整骨院は、そんな患者様にどんな治療院よりも寄り添い、一緒に良くなっていく喜びを分かち合おうとする仲間の集まりです。

「今すぐ手術が必要です。」と言われた方もちょっと待ってください!もしかしたら、その手術は必要ないかもしれません。

ひざに不安や違和感・痛み・腫れや変形などでお困りの方は、是非とも一度、勇気を持って、期待を胸に、健心整骨院の扉を叩いてください!

きっと明るい未来が開けるはずです。私たち健心整骨院は、そんな皆様をいつでもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。

〇温活エクササイズ キュアフィット動画

https://www.youtube.com/watch?v=e0qiiRujCkM&t=33s

健心整骨院|福岡県田川市の整骨院 (kenshin-seikotsuin.jp)

#キュアフィット#温活#EMS#冷え性#低体温#生理痛#不妊#不眠#便秘#頭痛#田川#健心

#ダイエット#筋トレ#代謝アップ#ヒゲ脱毛#骨盤ダイエット#骨盤矯正#姿勢矯正#交通事故治療#脱毛#

メンズ脱毛#メンズクリア#マッサージ#肩こり#学割U24#整体#リンパ#痩身#ストレッチ#マタニティ

こんにちは!田川の健心整骨院 院長の坂元です(*^▽^*)

今年は早くも梅雨☂に突入し、最近もジメジメとした雨☂の日が続いております。また、例年なら台風🌀はもっと遅くに日本に接近するはずですが、

今年は何と「台風🌀2号」から来ました!更には、線状降水帯の発生による被害も多く報道されていましたよね。

それだけではなく、各地で頻繁に起こる地震!!いつ南海トラフ巨大地震が来てもおかしくないのでは?と感じます。

こういった事が続くと、やはり、この先地球はどうなるんだろうと心配になってきますよね。

早く梅雨☂が終わり、カラッと暑い夏🌞を迎えたいのは私だけでしょうか?(≧▽≦)

今は低気圧の影響により体調を壊しやすい時期ですので、身体の不調や痛み・悩みがございましたら、一人で抱え込まずにいつでも健心整骨院へお越しください!!

優し~い、優し~い、そして時には厳し~いスタッフがお待ちしておりますのでご安心くださいヽ(^o^)丿

それでは今回の私のブログですが、【腰・お尻から足への痛みとしびれ】というテーマでご紹介します。

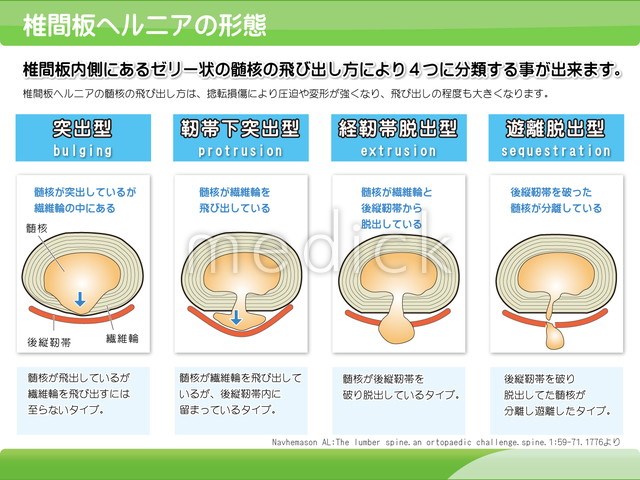

「腰・お尻から足への痛みとしびれ」といっても、考えられる病気や症状は多くあります。今回はその中でも、代表的な【腰椎椎間板ヘルニア】についてお伝えします。

腰椎椎間板ヘルニアとはどんな症状?

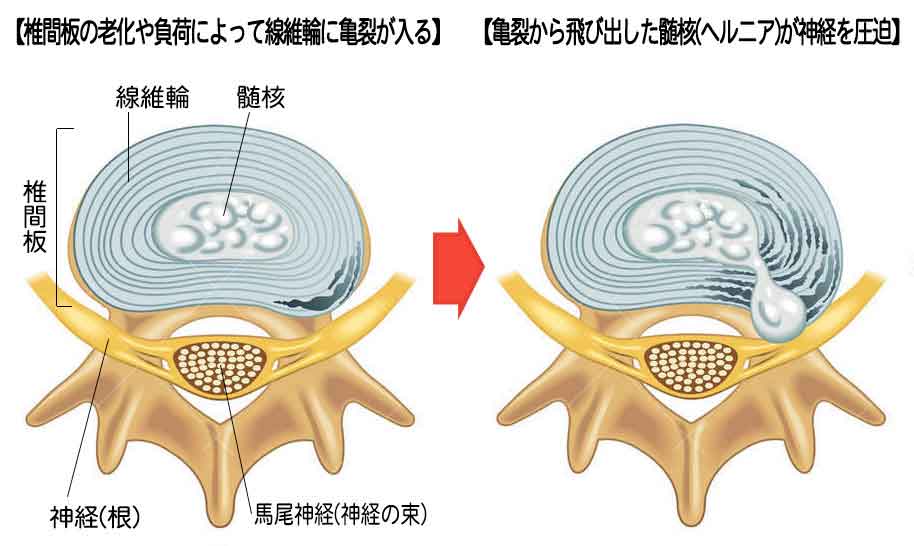

日常生活において、多くの姿勢や動作を支えているのが、背骨の腰の部分である腰椎です。腰椎は

骨盤の上に5つの椎骨で構成され、椎骨と椎骨の間にはクッションの役割をする椎間板があります。

その椎間板に前屈みや回旋動作などを繰り返し、または長時間行ったりなど何らかの原因でひびが入り、

椎間板の内部にある髄核というゼリー状の組織が一部繊維輪から飛び出して、神経を圧迫するのが

腰椎椎間板ヘルニアです。特に多く発症するのが10~40歳代の若い世代と言われています。

腰椎椎間板ヘルニアの原因と症状

腰椎椎間板ヘルニアの発症理由の1つに、遺伝との関係や喫煙も関係することが報告されています。

しかし、腰を頻繁に動かすスポーツは、直接的には関係しないと考えられています。ただし先程も

申しましたが、腰の前屈みプラス回旋動作を長時間もしくは頻回に繰り返すと腰椎椎間板ヘルニア

を引き起こす原因になる事も分かってきました。典型的なケースとしては、椎間板ヘルニアの症状は

腰痛から始まり、その後お尻や脚にしびれや痛みが生じます。

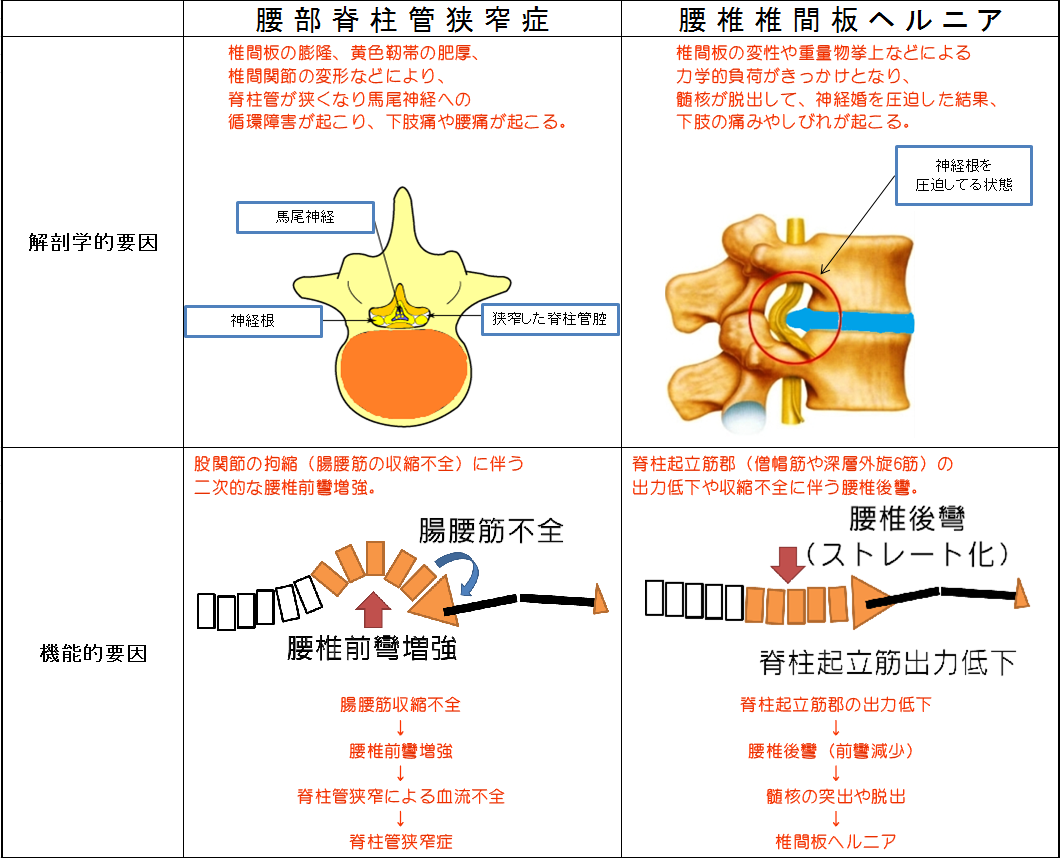

腰部脊柱管狭窄症と椎間板ヘルニアの違い

腰部脊柱管狭窄症は、おじぎをしたり椅子に座ったり自転車を運転したりなど、前かがみなどの

姿勢のときに、症状が楽になります。反対に、腰椎椎間板ヘルニアは、おじぎをしたり椅子に座っ

たり自転車を運転したりなど、前かがみの姿勢のときに、症状が強まるのが特徴です。

ヘルニアがあっても症状が出ない場合も多い

:腰椎椎間板ヘルニアは腰痛の原因の3%程度である

ひと昔前は、腰椎椎間板ヘルニアと聞くと、すぐに手術が必要なのではないか?と思うほど怖い

イメージがあったと思いますが、最近の研究では、成人では腰椎椎間板ヘルニアを持っている人

のほうが、持っていない人より多いと考えられています。ところが、腰椎椎間板ヘルニアですぐに

手術が必要な腰痛を起こしている人はごく一部です。つまり、腰椎椎間板ヘルニアがあるだけでは

症状は起こりませんし、手術が必要でない事の方が多いと分かってきたのです。

:どのような場合症状が現れるのか

症状が現れるのは、腰椎椎間板ヘルニアに他の要因が加わった場合です。最近の研究の結果

分かった要因は、神経への圧迫の強さ、仕事上の満足度の低さ、そして、うつ・不安・ストレス

です。このうち、うつ・不安・ストレスなどの精神的要因は、症状を長引かせ、慢性腰痛の要因

にもなります。

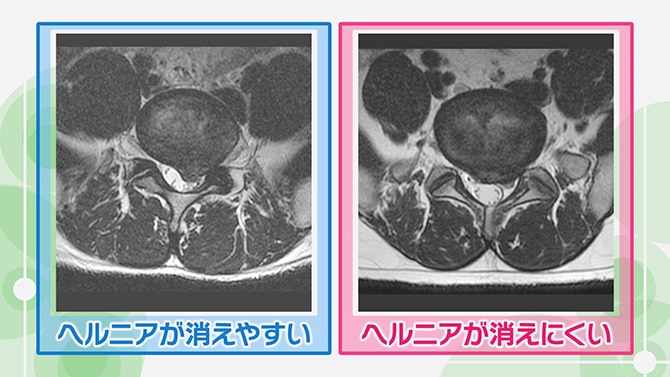

多くの場合、ヘルニアは自然になくなる

じつは、腰椎椎間板ヘルニアの多くは、何の対策をとらなくても、発症してから6か月前後で自然に

消失します。ですから手術が必要ない事が多いのです。これは、かなり以前から常識になっている

ことですが、一般的には、まだあまり知られていないと思います。

椎間板ヘルニアが自然に消えにくい場合

しかし、すべての腰椎椎間板ヘルニアが自然に消えるわけではありません。消えやすいのは、髄核

が椎間板と神経の間にある、後縦じん帯を突き破っている場合です。その場合は、身体の中にある

免疫細胞が反応して、飛び出した髄核を食べて小さくしていくため、ヘルニアが自然に消えるという

現象が起きます。髄核が後縦じん帯を突き破っていない場合は、この免疫細胞が反応しにくいため、

腰椎椎間板ヘルニアは自然に消失しにくいと考えられています。

以上が、腰椎椎間板ヘルニアについての最近の情報になります。以前、当院の患者様で、

腰椎椎間板ヘルニアにより、痛みと痺れが強く歩行動作にも影響がある方がいらっしゃいました。

入口から初めて入って来られた時の印象は「かなりひどいなあ。」でした。誰から見ても正常な歩行

ではありませんでした。しかし、その方は何処に行っても治らなく、手術も考えているが、出来る事

ならそれはしたくないとおっしゃられ、何とか治したいというご自身の意志が強く、当院での治療

はもちろんですが毎日、朝晩の健心式痛み撃退ストレッチを欠かさず行って、腰椎椎間板ヘルニア

を克服しました。現在は、自分の趣味であるゴルフを楽しむことが出来ております。もし今、腰椎

椎間板ヘルニアの痛み・痺れなどで困っている方がおられましたら、ぜひ健心整骨院へお越し下さい❢ヽ(^o^)丿

一緒に頑張りましょう❢

〇温活エクササイズ キュアフィット動画

https://www.youtube.com/watch?v=e0qiiRujCkM&t=33s

健心整骨院|福岡県田川市の整骨院 (kenshin-seikotsuin.jp)

#キュアフィット#温活#EMS#冷え性#低体温#生理痛#不妊#不眠#便秘#頭痛#田川#健心

#ダイエット#筋トレ#代謝アップ#ヒゲ脱毛#骨盤ダイエット#骨盤矯正#姿勢矯正#交通事故治療#脱毛#

メンズ脱毛#メンズクリア#マッサージ#肩こり#学割U24#整体#リンパ#痩身#ストレッチ#マタニティ

こんにちわ!久次です。

今日は、久しぶり本の紹介です!(*^▽^*)

自分の好きなひすいこうたろうと、武田葉子さんのコラボの本です。

最近は本を読むことが少なくなってきたのですが、

前はよく、心にささる自己啓発本を読んでました・・

ひすいこうたろうの紹介を

作家、幸せの翻訳家、天才コピーライター。

「視点が変われば人生が変わる」をモットーに、ものの見方を追求。

衛藤信之氏から心理学を学び、心理カウンセラー資格を取得。

『3秒でハッピーになる名言セラピー』がディスカヴァーMESSAGE BOOK大賞で特別賞を受賞しベストセラーに。

他にも『あした死ぬかもよ?』『世界一ふざけた夢の叶え方』『前祝いの法則』などベストセラー多数。

4次元ポケットから未来を面白くする考え方を取り出す「この星のドラえもんになる! 」という旗を掲げ、日夜邁進中。

オンラインサロン『ひすいユニバ』を運営し、スペシャルレクチャーを毎月2回配信している。

今日紹介の本はその名も「すごい運の育て方」

このなかでは「運」は植物と同じく育てられるものだそうで?!(≧▽≦)

心の状態が、運を左右するそうです・・

簡単に言うと、ご機嫌で感謝できるこころが「運」が上向くそうで・・

その中でも、ごきげんな心を作るには5種類のタイプがあって

①あるある

ないほうを見るのではなく、あるほうをみて、日常の小さなことに喜び、感謝するごきげんタイプ

②ほめほめ

自部をほめてごきげんになるタイプ

③ゆるゆる

自分をゆるすことができる。自分を攻めることが少ないのでごきげんでいられるタイプ

④じんじん

自部を信じられる。自分軸があるので他人にふりまわされないタイプ

⑤てんてん

根拠なしに未来はよくなると天を信じられるタイプ

この5つのタイプから、自分のタイプを見つけ、運の育て方を実践していきます!ヽ(^o^)丿

運の悪い、良い人の違いは「心の状態」が決めてになるようです~(>_<)

最後に、武田葉子さんの運を育てるメッセージは、

「宇宙はとてつもなく、すばらしいことを起こしてくれる」だそうです!

彼の作品に興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。

彼の前向きな楽しくて面白い世界観に魅了されること間違いなしです!!

ひすいこうたろうブログ

https://ameblo.jp/hisuikotarou/

ひすいこたろうの名言セラピー(youtube)

https://www.youtube.com/channel/UCSV7XsNgbtIjK2sBLrhpZ4A

こんにちは!!健心整骨院の緒方です!!

今回のブログは「歩く」という事をテーマに書きたいと思います。

皆さんは、日常生活でどれだけの歩数を歩いていますか??

田舎の人などは交通の手段が車という事が多く、都会の人に比べると一日の中での歩く頻度が少ないです。

では、どれくらい歩くのがいいのか??

まずは国が推奨している歩数は、

身体の活動量と死亡率などの関連をみた研究では、「1日1万歩」の歩数を歩くことが理想とされています。

1万歩は結構ハードルが高いですよね(笑)

現在の日本人の平均歩数は、1日平均「男性8202歩」「女性7282歩」です。

1日1万歩以上歩いている人の割合は、

「男性29.2%」「女性21.8%」です。

ただ、必ず個人差があります。

無理して歩くことが良いことでもありません。逆にケガに繋がってしまいます。

それぞれの予防したい、または改善したい症状や病気に合わせて歩数設定をしてみましょう!!

歩数でみる病気予防

ここでは「歩数」「※中強度の活動時間」「予防できる病気」を見ていきます。

(※中強度の活動時間)とは、笑顔を作りながら会話は多少できるけど、歌う事はさすがに無理だ程度の運動です。

その人の年齢によって基準は異なってきますが、心拍数を目安に「138-(年齢÷2)くらいの運動がその人にとっての中強度の運動になります。

例えば、僕は30歳なので心拍数123くらいが目安になります。

歩数 中強度の活動時間 予防できる病気

2000歩 0分 寝たきり

4000歩 5分 うつ病

5000歩 7.5分 要支援・要介護・認知症、心疾患、脳卒中

7000歩 15分 ガン、動脈硬化、骨粗しょう症、骨折

7500歩 17.5分 筋減少症、体力の低下

8000歩 20分 高血圧、糖尿病、脂質異常症、メタボ(75歳以上)

9000歩 25分 高血圧(正常高血圧)、高血糖

10000歩 30分 メタボリックシンドローム(75歳未満)

12000歩 40分 肥満

この他にも、毎日適度に歩くことで、「下肢静脈瘤」などの予防にもなります。

自分自身に合った歩数を設定して、なるべく継続的に行う事で効果を発揮します。

人と比べずに自分のペースで歩いてみましょう!!

田川市では市民の方にたくさん歩いてもらって、「歩いて健幸になろう」をスローガンとして、

(田川市のゆるキャラ「たがたん」)

(田川市のゆるキャラ「たがたん」)

「たがたん健幸ポイント」という事業をやっています。

対象者は田川市に住民票がある40歳以上になります。

皆さんに万歩計を配布したり、スマートフォンのアプリで歩数を計測します。

歩いて歩数を稼いだり、様々なイベントに参加することで、ポイントを獲得できます。

1000ポイント獲得するごとに1000円分の田川市の振興券と交換できます。(最大で5000円まで)

このような目標設定を持つことで毎日歩くことが習慣になり健康になっていきます!!

みなさんもぜひ自分に合った目標設定をして歩いてみましょう!!

僕の目標設定は10月にある「行橋~別府100キロウォーク」に出場して完歩する事です!!

前回の大会映像⇓⇓

第24回 行橋~別府100キロウォーク ダイジェスト – YouTube

とても過酷と聞いていますので、、、(笑)

頑張らないといけません!!

その為に今、毎日5キロ以上は歩いています。休みの日は10キロ以上を歩くことを心掛けています。

目標を曖昧にするとなかなか頑張れないので、大きな目標を持つことが僕のモチベーションになります!!

歩いた後のケアはぜひ「健心整骨院」をご利用下さい!!

いろんな相談も受け付けていますし、骨格の調整なども行いますので、正しい姿勢で歩いたりも出来るようになります。

また自宅でできる簡単なストレッチなども教えますので、運動を始める方、現在している方も含めて、

スタッフ一同お待ちしておりますので、お気軽に来院されてご相談下さい!!

歩いた後の疲れた足には「メドマー」が気持ち良いですよ!!

みんなで頑張りましょう!!

以上緒方でした(≧▽≦)

皆さん、こんにちはヽ(^o^)丿

健心整骨院の阿部です。

明日は4年ぶりの『神幸祭』がやってきますね~♪

ずっとコロナの影響で開催できなかったので盛り上がってほしい!

当院からはなんと❢久次先生が橘から参加します!

当日はみんなで久次先生の勇姿を見に行きます( `ー´)ノ

あとハンバーグの出店探します❢あれ美味いんですよ❢

今回の阿部ブログは『肩凝り』についてです。

肩凝りと言っても、かなり奥が深いのですべてお話することはできませんが

当院で行っている治療法や自宅でのストレッチなど紹介できたらと思います。

なぜ肩が凝るのか(・・?

原因はホントに沢山あります。

必ずしも原因がこれです!とは言いきれません。

症状や、お仕事、あるいは日常生活などから原因が探れるものです。

この中で、1番大事なのはやはり日頃の姿勢ですかね。

姿勢が悪くなると、身体の骨盤・背骨が歪んできます。

この歪みが、骨盤・背骨を周りで支えている筋肉に影響して、痛み・コリなどになります。

ですから、筋肉をほぐすことも大事ですが、骨盤・背骨の歪みを整えることもかなり大切です❢

こんな経験はありませんか(・・?

マッサージを受けた方で、もみほぐしてもらった時は良かったけど次の日また悪くなってるm(__)m

そんな経験はありませんか?

自分はこの仕事で、かなり多くの方から聞きました💦

『もんでもらった時はいいんだよね~、すぐ戻るけど』と💦

これが硬くなった筋肉にアプローチしただけの結果です。

先程、説明したように骨盤・背骨の歪みから筋肉の痛み・コリがでてきます。

筋肉だけもみほぐしても、骨盤・背骨の歪みは治りません。

ですから、筋肉をもみほぐしてから骨盤・背骨にアプローチする必要性があります❢

続きは、また次回までのお楽しみ❢

『メンズヒゲ脱毛』

もうヒゲ剃りとはさよならしませんか?

最短9ヶ月で

あなたの人生を変える!

最新脱毛器

あなたはまだ毎朝のヒゲ処理に無駄な時間を費やし続けますか?

ヒゲ脱毛で、どれほど朝に時間の余裕ができ若々しく見られるようになるか、試してみてください。

こんなことでお悩みではありませんか?

-

忙しい朝、ヒゲ剃りにかかる時間をけずりたい

-

朝剃っても夕方にはのびてきている

-

だんだんヒゲが濃くなってきている気がする

-

青ヒゲや濃いヒゲが老けた印象を与えコンプレックスになっている

-

かみそり負けからの肌荒れが気になる

-

太く濃いヒゲや目立つ毛穴をなんとかしたい

-

かっこよくヒゲを整えたいけど、自分でするのはなかなか難しい

-

脱毛と聞くと、痛そうな感じがして足を踏み出せない

-

以前ヒゲ脱毛にチャレンジしたが、時間がかかったわりに効果が感じられなかった

当てはまる項目が1つでもあった方は、そのまま続きをご覧ください。

健心整骨院のメンズヒゲ脱毛コースはここが違う!

最新の脱毛機器を導入し、肌への刺激を抑えつつ、除毛効果を最大限に発揮!

脱毛というと、痛いというイメージがあります。実際痛みに耐えられなくて、諦めてしまう方もおられます。というのも、

従来の1点集中型の脱毛では、エネルギーが1点に集中してしまうためかなり痛みが強くなるためです。しかし、

健心整骨院で採用している最新美容脱毛機「RUNWAY」は、進化した光に加えて、高周波と瞬間冷却の三つを同時に行う、

最新のEライト方式の為、一般的な脱毛機器によりも効果の実感も早く、また刺激を抑える事ができるのです。また、

従来の機器と比べると、うぶ毛などの薄い毛にも効果を実感しやすく、セルフケアも楽になり、自然ですっきりした顎周りになります。

従来の脱毛機に比べて約半分の期間で効果を発揮できる優れもの!

健心整骨院の「RUNWAY」は広い範囲に渡り弱いエネルギーを連続照射することによってムラがでにくく、そのうえ最新Eライト方式で

行なった脱毛は、一般の方式で行った脱毛よりも、少ない回数で効果を実感できる事が臨床結果からもわかっているのです。

というのも、効果の実感が従来の約2倍のペース!これにより今まででは考えられなかった約半年(濃い方でも9ヵ月)で、

満足いく結果を実感頂けます。さらに、光だけの脱毛とは違い、光と高周波で同時に行う脱毛のため、安全で効果的な脱毛が

可能になっています。あなたがもし「毎日のヒゲ剃りのわずらわしさから解放されたい」「ヒゲとそれにともなうコンプレックスを

なくしたい」と思っておられるようでしたら、健心整骨院のRUNWAYは最高の選択肢といえます!ぜひ、ご相談下さい。

最新の脱毛機器を導入し、肌への刺激を抑えつつ、除毛効果を最大限に発揮!

RUNWAYは2013年にFDA(アメリカ食品医薬品管理局)の認可を取得しました。FDA(アメリカ食品医薬品管理局)というのは、

日本でいうところの厚生労働省にあたり、(容易に想像できるかと思いますが、アメリカ合衆国の政府機関なのでスケールが大きい!)

食品・化粧品・医薬品・放射線を発する製品などの安全性を確保し、消費者が日常生活を送る際に目にしたり使用することになる

製品の許可や違反取締を行なっている機関です。FDAの認可・承認は安全性や信頼性の証とも言われるほど、諸条件のクリアは

難しいものとされています。この、FDAの高い基準をクリアしたRUN WAYですから、火傷の危険や肌荒れの心配などは従来の

脱毛器とは比べ物にならないほど少ないと言えます。

-

特徴

最新の高周波脱毛で、「光+高周波+瞬間冷却」により効果的に脱毛できます。高周波で肌を活性化するので、毎朝の髭剃りの煩わしさから解放されるだけでなく、肌もきれいになります。

-

痛み

光を照射した際に、多少ではありますがゴムで弾かれたような感覚を覚えることがあります。しかし、一般の光脱毛サロンや医療脱毛に比べると痛みが非常に少ないです。

-

期間

9~12カ月で施術が完了し、他の施術法より短期間で済みます。

-

費用

トータル費用も他社の脱毛に比べて安く、月々9,800円で効果を実感いただけます。 個人差がありますので、お一人お一人に合わせた料金プランをご提案させていただきます。

メンズヒゲ脱毛コース安心のシステム

施術の他にも、料金やアフターサービスについて気になっていらっしゃる方は多いと思います。

健心整骨院のメンズヒゲ脱毛コースでは、安心して施術を受けていただけるよう、2つのシステムをご用意しています。

安心の返金保障

5回施術をして効果がなければ、今までお支払頂いた費用を全てご返金致します。

安心のアフターサービス

9〜12ヶ月通院いただいた方は、2年間の保障付き

万が一効果に不満があっても、2年間は1回3,000円で施術部位を効果保障致します。

安心して脱毛が受けられる!

健心整骨院5つのお約束

「個室」でリラックスして受けられる

脱毛中はプライバシーに配慮し、安心して施術を受けていただけるように「個室スペース」をご用意しております。

脱毛だけでなく、日々の忙しさから解放され癒しの時間が楽しめる、リラックス空間となるような、心身ともに

リフレッシュして頂けるような場所を目指しています。

「男性の脱毛」の専門家として責任を持っています!

国内において、女性の脱毛に比べて、男性の脱毛のほうが遅れているのは事実です。 中には女性脱毛の知識だけで、

男性の脱毛までやってしまうサロンもあると聞きます…。 実際、男性と女性では、ホルモンの関係で毛の量、

太さ、濃さ、更には肌の質も違います。健心整骨院では、積極的に男性の「毛」や「肌」についての勉強会に参加し、

最高レベルの知識を持って、「メンズヒゲ脱毛の専門家」として、あなたの施術にあたれるよう日々努力しています。

押し売りや無理な勧誘は致しません!

一般的にメンズヒゲ脱毛はまだ女性の脱毛に比べて認知度が低いため、レーザー脱毛、光脱毛、ニードル脱毛を、

適正でない高額な価格帯で提示する脱毛サロンも多くあります。 健心整骨院では、メンズヒゲ脱毛を低価格にすることで、

脱毛が初めてで色々な不安を抱えておられる方でも「もっと身近に通える」メンズヒゲ脱毛サロンを目指しています!

業界低価格

当院のスタッフはRUNWAYが他の機械では出せないような成果を出すことが出来るという絶対の自信を持っており、

押し売りや無理な勧誘などをわざわざしなくても、「これはホントにイイ!」と感じてくれて、 続けてくれる方が

沢山いるのを知っています。 あなたの知りたい最低限のコース説明はさせて頂きますが、続けるも続けないも

あなた自身で気楽に決めてもらって大丈夫です♪

カードや都度払いも対応

健心整骨院では、あらゆるお客様のご要望にお応えできるように、複数の支払い方法をご用意しております。

各種クレジット(VISA、MASTER、JCB、アメリカンエクスプレス、SAISON)、現金払い、分割払い、

月額コースなどがございます。 あなたの予算の応じたプランをご提案しますので、ご安心ください!

脱毛体験をされたお客様の声

- 田川郡 J.T様 20代

効果が早く出たことにびっくりしました。朝のヒゲそりの時間も短縮できています。

- 北九州市 H.M様 30代

毎朝のヒゲソリの時間がなくなり、今では肌もすごくキレイになりました!!

- 飯塚市 M.M様 20代

ヒゲ剃りの回数が激減しました。

- 福岡市 N.D様 30代

毎朝、すごく楽です。スタッフも皆さん優しくてよかったです。そして若返りました。

- 田川郡 K.M様 30代

今では2週間放置しても生えなくなりました。

- 行橋市 I.S様 30代

朝の面倒なヒゲ剃りがなくなり、朝ゆっくりできるようになりました。

ぜひ一度、当院の『ヒゲ脱毛 2回1980円』のお試し体験を‼

詳しくは『ホームページ』にて‼

お試し体験の流れ

前日は、ご自身で脱毛する箇所の毛を剃ってください。

(毛抜きで抜いたりはしないでください。カミソリで剃ってください。)

〇温活エクササイズ キュアフィット動画

https://www.youtube.com/watch?v=e0qiiRujCkM&t=33s

健心整骨院|福岡県田川市の整骨院 (kenshin-seikotsuin.jp)

#キュアフィット#温活#EMS#冷え性#低体温#生理痛#不妊#不眠#便秘#頭痛#田川#健心

#ダイエット#筋トレ#代謝アップ#ヒゲ脱毛#骨盤ダイエット#骨盤矯正#姿勢矯正#交通事故治療#脱毛#

メンズ脱毛#メンズクリア#マッサージ#肩こり#学割U24#整体#リンパ#痩身#ストレッチ#マタニティ